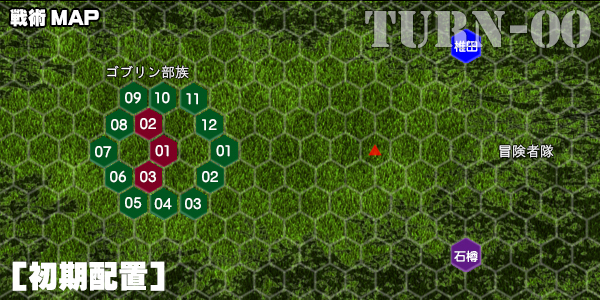

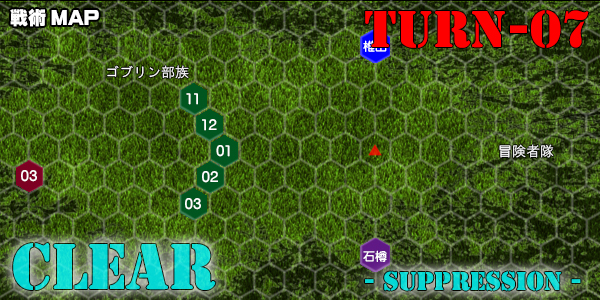

| ■対策と評価 |

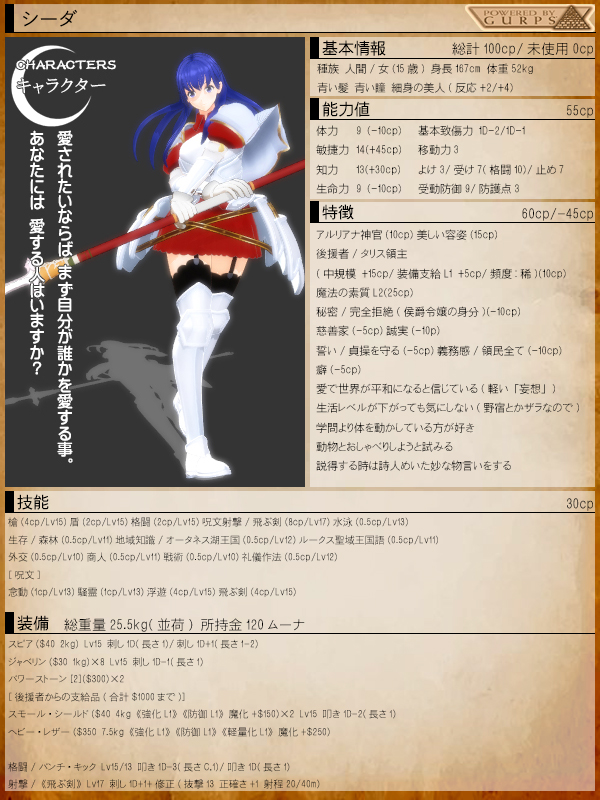

| 「管理人がシールド・バトンを削除した理由」は上に書いた通りだが、では仮に残すとしたら、どのような設定が相応しいだろうか。ここではそれを検証してみよう。 |

|

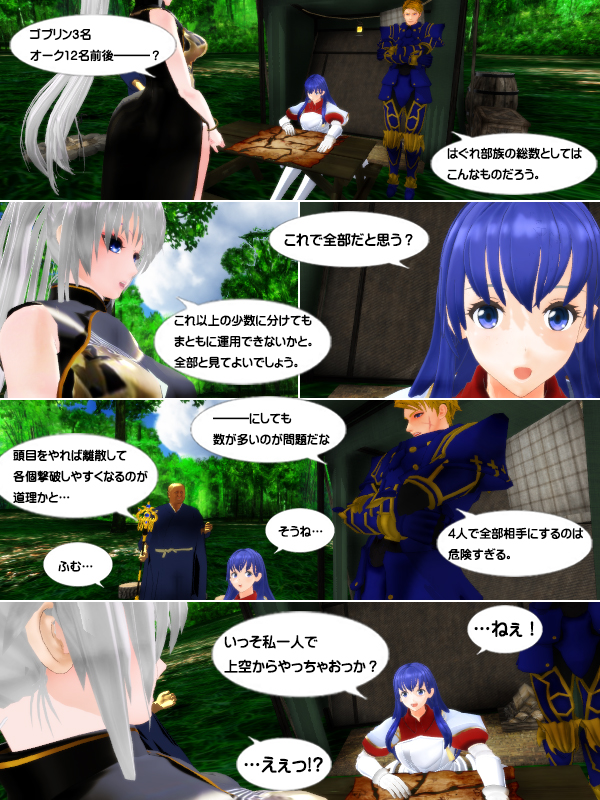

●九節鞭+盾の運用

両腕に盾+蹴り攻撃戦術に合理性がないのは上の通りだが、もう一つの運用法として「利き腕に九節鞭を持ちつつ、逆手にシールドバトンを持つ」という例が挙がっている(初版ガープス・ルナルの文中でのみで確認)。

こちらの運用法は「九節鞭で攻撃しつつシールド・バトンで防御する」という標準的な戦術であり、リアルにおいて九節鞭は盾とセットで使う武器ではないものの、「九節鞭→フレイル」「シールド・バトン→スモール・シールド」と脳内変換すれば、一応リアルでも通用する戦い方になる(フレイル+盾はファンタジー世界における神官戦士のスタンダードな武装スタイルの1つである)。

この設定を採用する場合、シールド・バトンは完全に盾扱いとなるだろう。あとは「バトン」の部分をどう再現するかが問題となる。考えられるのは以下。

①セット武器

一見するとバックラー(小型盾)だが、裏にバトンが収納されており、咄嗟に抜いて追加武器として使えるという案。シールドを「鞘」と見る事もできる。「シールド・バトン」というよりも「シールド&バトン」と言った方が適切か。

地球における小型盾「バックラー」は、片手剣とセットで運用するのが基本だった。そこで、ルナル世界では「バトンとセットで使うのが一般的」という設定にしてしまおうというもの。

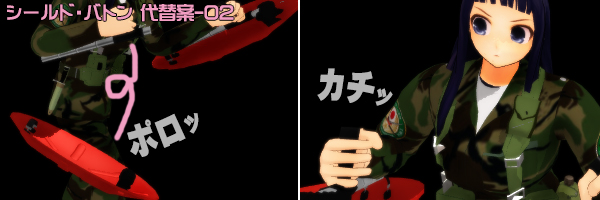

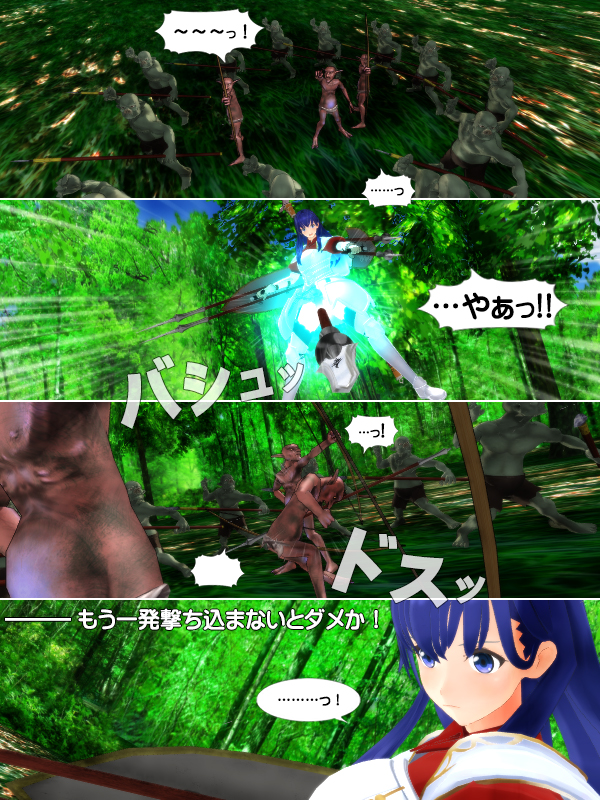

↓つまりこれ。 |

|

最初は九節鞭を構えておき、接近されたら近接戦闘に弱い九節鞭は捨て、即座にバトンを抜いて対抗するといった運用が想定できる。この場合、サリカ神殿武器のバトル・ファンと同じく、難易度「並」の技能として統合してしまってもいいだろう。

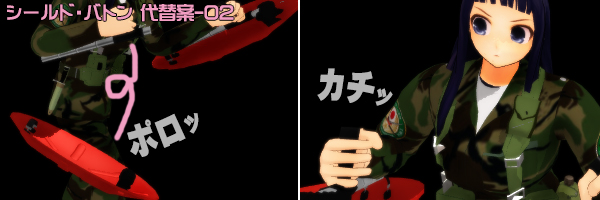

②シールドがトンファーに変換

最初は「逆腕持ち」のシールドであるが、留め具を外すとシールド部分だけが外れ、残った取っ手の部分がトンファーとして機能するという案。

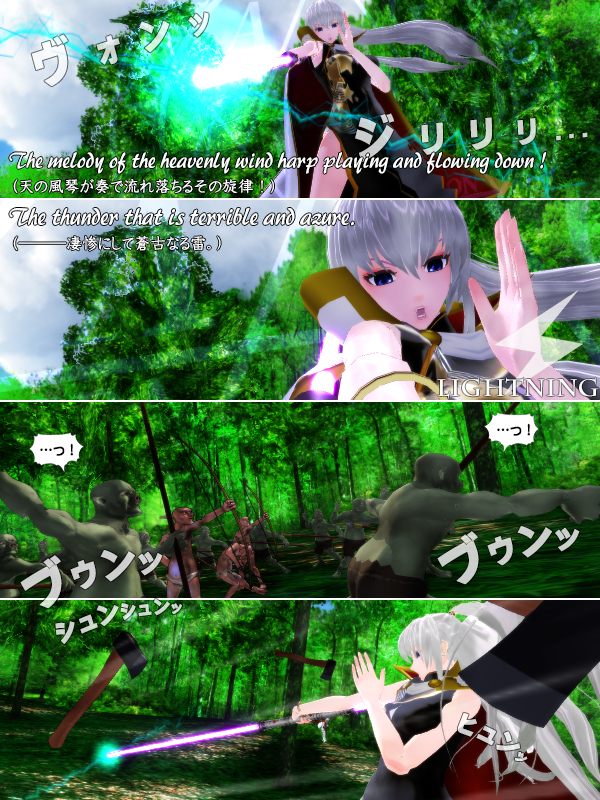

長距離を前進する際、移動中は両手盾で相手の射撃から身を守りつつ、接近したら片方を武器に変換し、敵を殴り倒すといった運用が想定できる。古代ローマのレギオンが行った「テストゥド」(亀の陣)のルナル版といったところか。 |

|

この場合、トンファーの亜種技能と言う事で難易度「難」の技能として扱い、シールド中は技能レベルの2分の1で「止め」が行える一方、トンファーに切り替えた時点で技能レベルの3分の2で「受け」が行えるように変化するようになる。シールド部分はバックラーではなくスモールシールドくらいの大きさにして、射撃対策手段によりシフトした方が良いだろう。

技能難易度が上がった分、通常の盾よりも「止め」の目標値が損してしまうが、シールドのサイズをバックラーからスモールシールドに変更して受動防御を底上げする事でフォローできる(携帯性の良さを喪失してしまうが)。

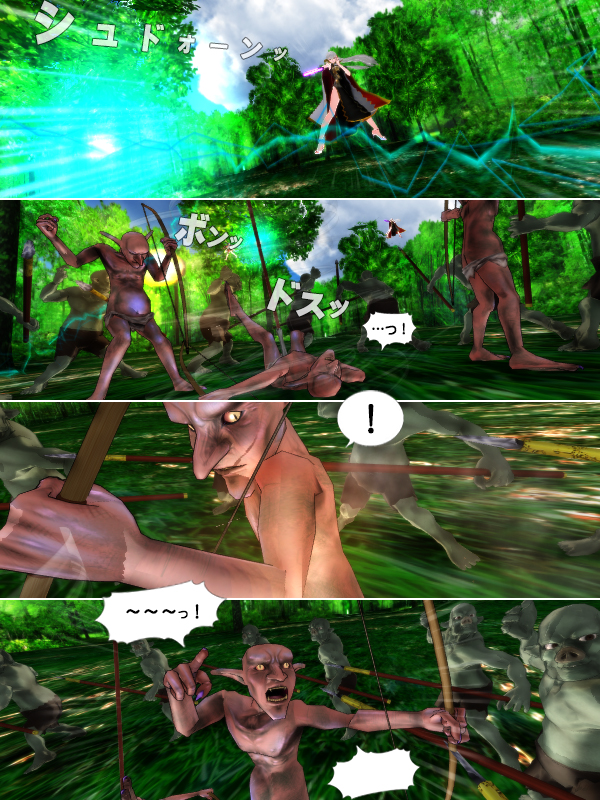

●ライオット・コントロール・バトン

上記の②の考えを、さらにファンタジーな方向に発展させ、シールド部分を投棄するのではなく、先端まで移動変形させて「打撃部位」に変換。ハンマーのような鈍器として攻撃に使おうという案。「スターウォーズ」の最新作エピソード7において、ファースト・オーダー所属のストーム・トルーパーが所持していた「Z6暴動鎮圧用警棒」のようなものを、ルナル世界で再現してしまおうという趣旨。

留め具を解除して下に振り回す動作により、シールドが棒の先まで降りて、シールド部分がハンマーの打撃部分ような扱いになるといったギミックが考えられる。 |

|

作品に登場したライオットバトンは、映像を見るかぎりは一応トンファーのような逆手運用を行っている。だが、トンファーほどの安定感はなく、使用者のストーム・トルーパーはバトンの重量にかなり振り回されている印象を受ける。そのため、〈剣〉技能で扱う小型クラブや〈斧/メイス〉技能で扱うメイスに近い武器と考えた方が良さそうだ。

難易度は「並」で、シールドとして運用中は技能レベルの2分の1で「止め」が行える一方、トンファーに変形後は小型クラブとして扱われ、受動防御は得られず、技能レベルの2分の1で「受け」が行えるといったところか。

●総評

…色々と案を挙げたが、どれも一目見て分かる欠陥があるため、実用性に乏しいと思われる。

(シールド&バトン案)

格納された武器がバトンである必然性がない。殺傷能力を考慮するのであれば、素直に直刀のナイフかショートソードを仕込めば解決である。また、敢えて武器のシールド格納にこだわる意味もない。

(シールド・パージ案)

こんな面倒なギミックを使わずとも、ラージシールド1枚を構えて突撃し、接敵した時点で盾を捨てつつ鞘から武器を抜けば解決と思われる。シールド切り離し機能を付けた分だけ武器の複雑さが増したわけで、余計な故障箇所を増やしているだけである。

(暴動鎮圧用警棒案)

いちいちシールドから警棒に変形する機能のメリットがない(せいぜい携行性が向上する程度)。また、先端部で殴るという非常に雑な扱いをする事から、支点となる変形機構が真っ先に壊れる可能性が高く、TL3の製造技術では1回の戦闘でダメになる可能性が極めて高い。

また本体が重くなりすぎて、片手の握力で逆手に持ちながら振り回す行為自体、物理的に無理があり過ぎる。実際、スターウォーズのライオット・コントロール・バトンの裏設定には「戦闘中に手から抜け落ちないよう、グリップは磁気原子でトルーパーの手袋に張り付く粘着式になっている」というフォローがあり、何らかの工学的フォローなしでは運用不可能である事を示唆している。

ちなみに、ルナルのようなTL3の世界でこれと同じ事をやろうとすると、《固着》などの魔化呪文でフォローするしかなく、そこまでして実装するメリットのある武器とは到底思えない。

…結局のところ、「メリットがあるから新武器を作った」のではなく、「新武器を作りたいがために無理やりメリットを付けた」感が半端なく、実用性に乏しいのも当然の結果といえる。

天才にかかれば何かしら解決手段が見つかるのかもしれないが、凡庸な管理人の知能では、これ以上の妙案は思いつかなかった。よって、当サイトにおける改変ルール下での「シールド・バトンの再実装」は断念するものとする。 |

|

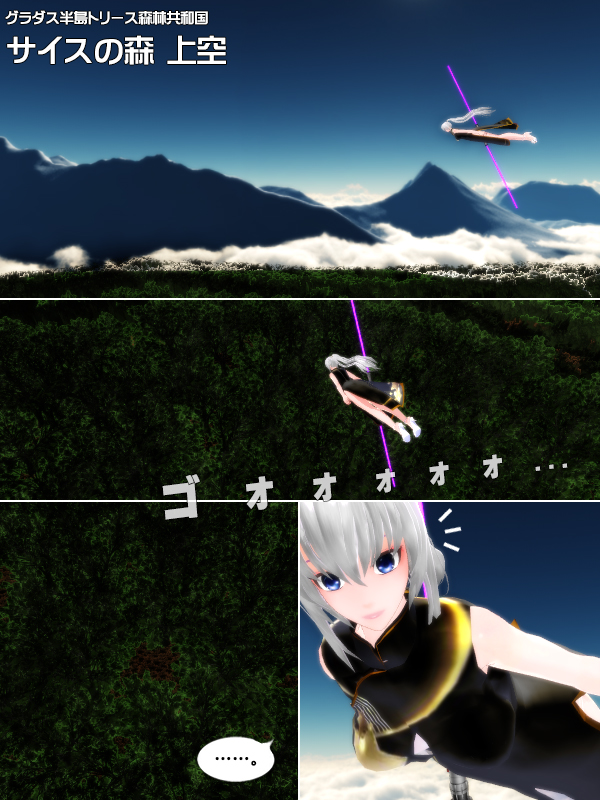

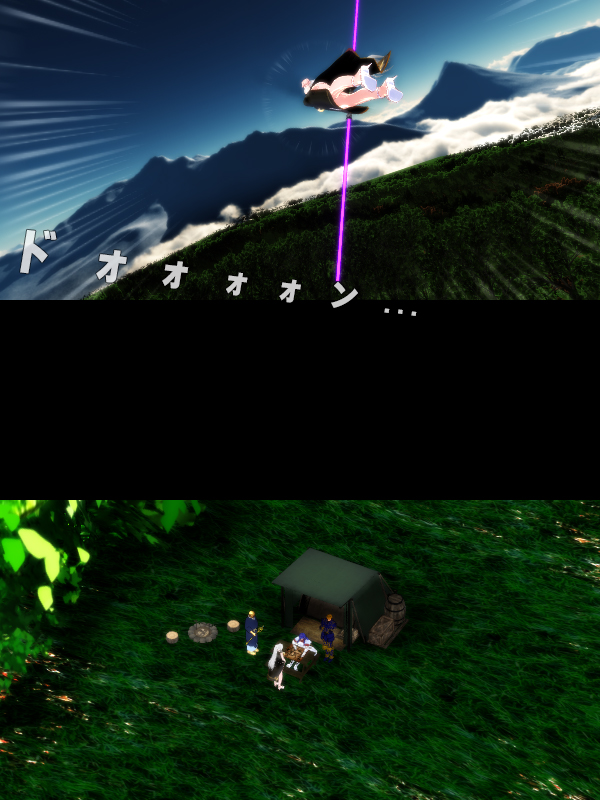

|

|