| ■試験用冒険者隊 『三位一体姫(レアさまーず)』 |

|

|

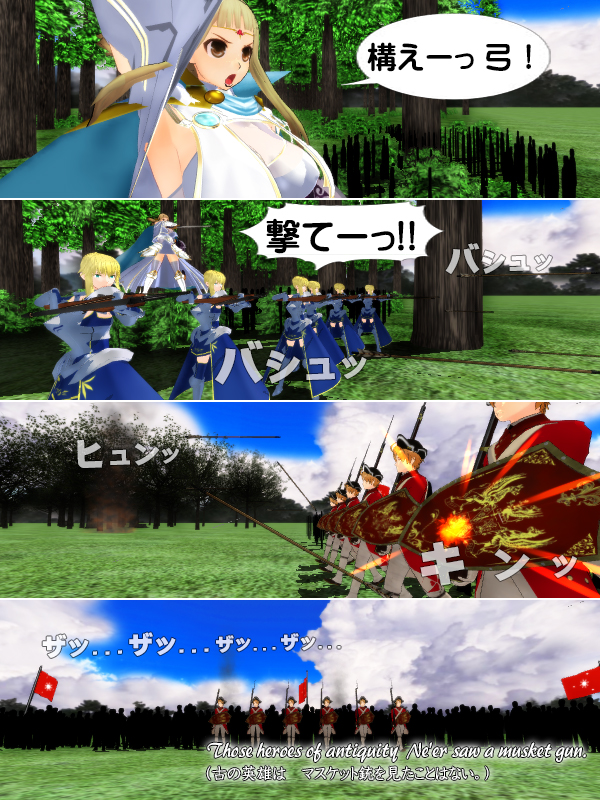

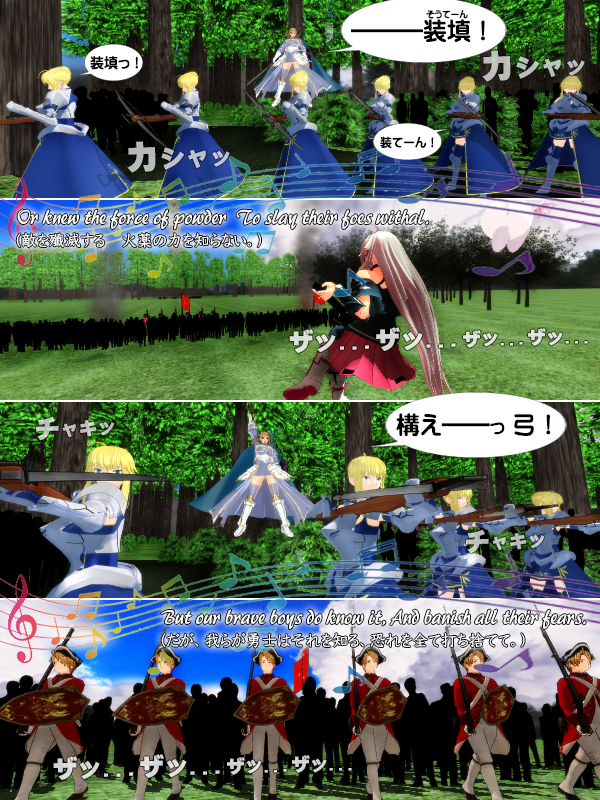

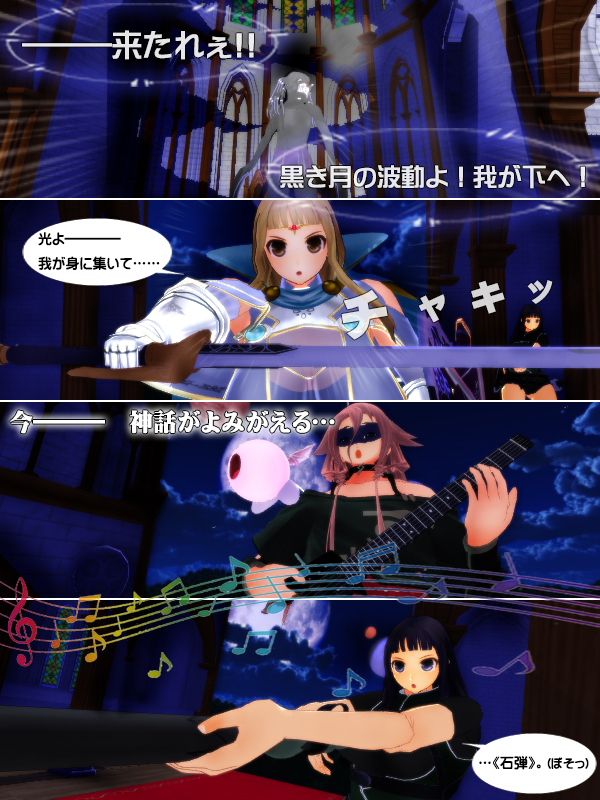

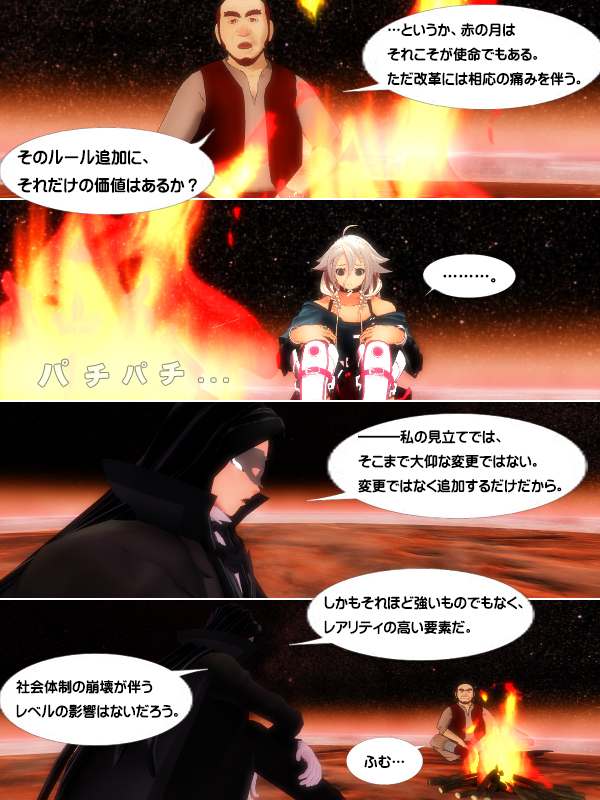

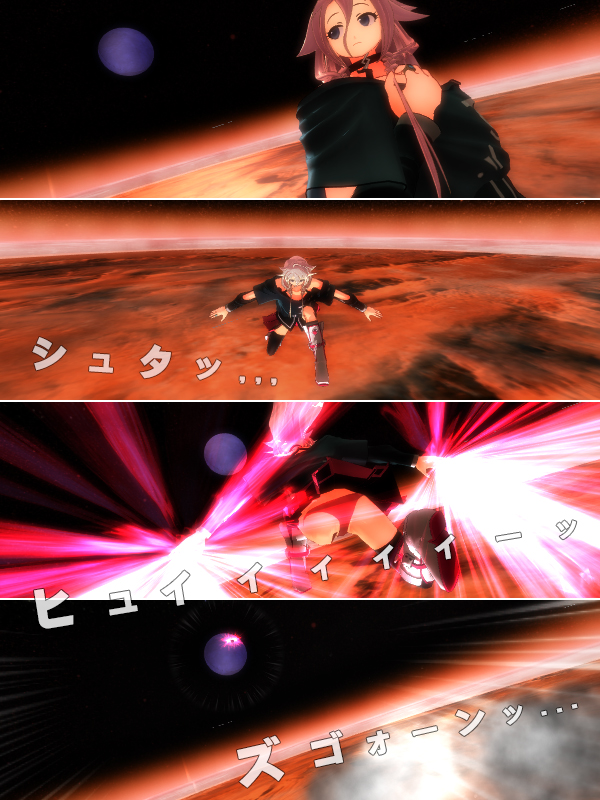

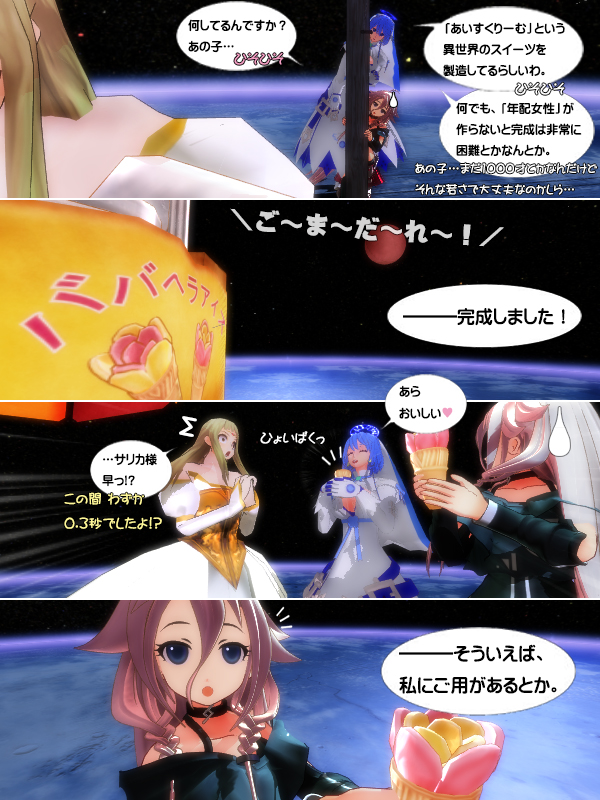

リャノ神の下位従属神 歌の女神イアが、別々の時空間に存在するレア様たちを集めて結成した冒険隊です。同じ時空間で一緒に冒険するため、とりあえず双月歴1095年現在のルナル世界のルールに合わせたキャラクターになっています。3人の中で、現在進行形でルナルの住人なのは、「レア様」ことレア・クラブフラットだけです。

3人とも外見や性格が微妙に異なっていますが、存在する時間や次元が異なるだけの「平行存在」であり、本質的には同一個体です。本来ならば遭遇する事など絶対にない3人ですが、神の力でそれぞれの精神体が同一空間に集められた結果、お互いに遭遇・認識するに至っています。

なお、歌の女神イアと時間平行存在のリルガは神様であるため、その時の都合に合わせた適当な「化身」を作って参加する形をとっています。2人は自分自身(本体)を「後援者」として取得しており、危機的状況の際は神のご都合主義でどうにかします。 |

|

【基本設定】

【基本設定】

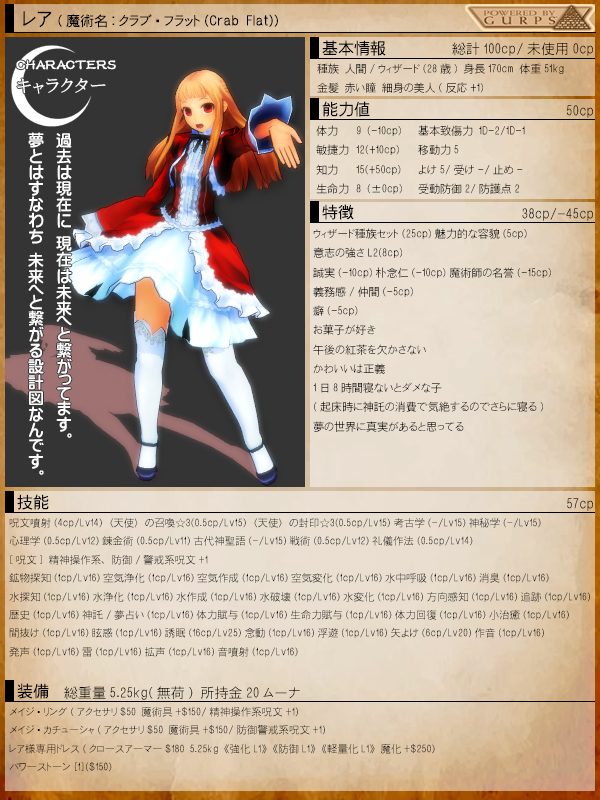

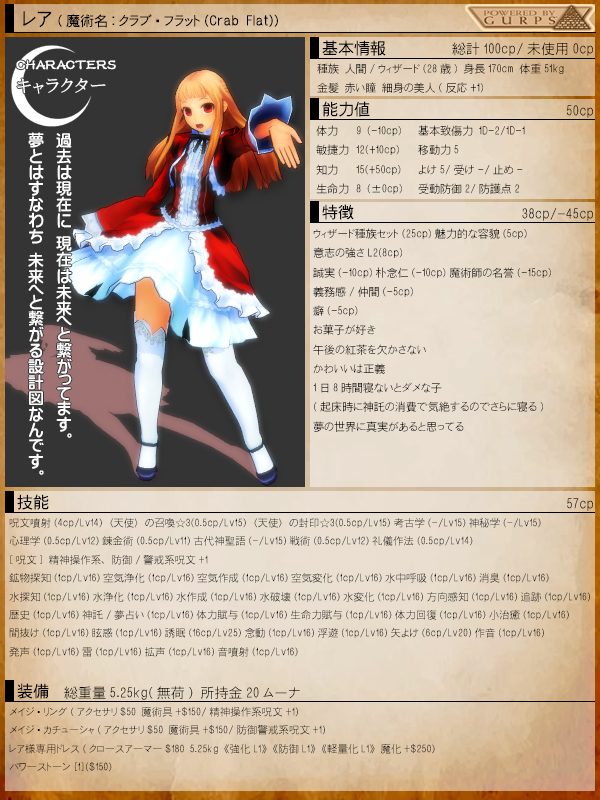

鬼面都市バドッカで夢占い師として生計を立てている女性ウィザードです。彼女の詳細は「第13節 銃と魔法」にあります(→こちら)。

彼女が女神イアと交流を持ったきっかけは、1通の神託メール(?)でした。たまたま地上からの人々のお祈りを整理していたイアのところに、直接自分のメールを持って行って質問したのが始まりでした。以降、イアの友達の一人として、寝ている間に夢を通じて頻繁につるんでいます。

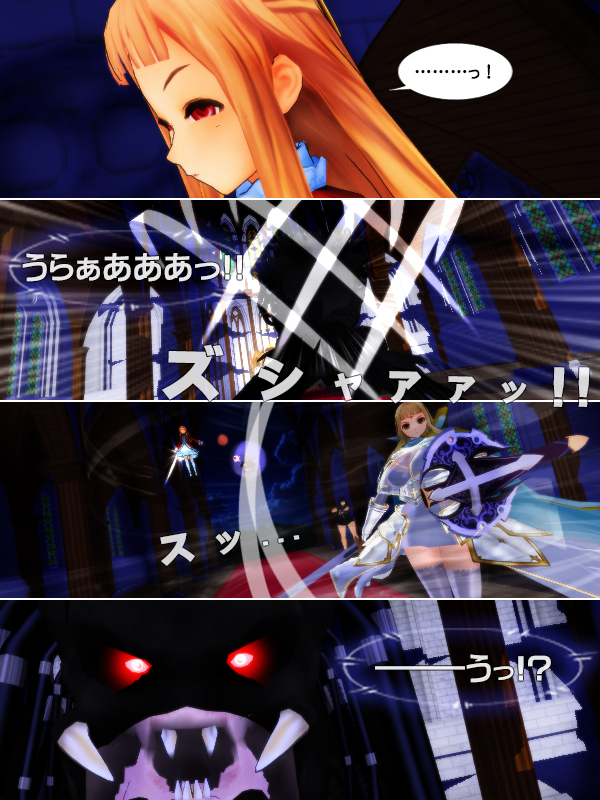

彼女はイアと交流する精神世界において、「ムーレア」と呼ばれる小型のカバのようなアバターを使用しています。このアバターでいる間は、どこか別世界の「地上侵攻計画を企むカバ型の中間管理職的な魔王」(ぶっちゃけ●ラモス)のような性格が混入するらしく、普段のおしとやかな彼女とは少し違った攻撃的な精神性を見る事ができます。

イアとお友達になってから、平行世界の「自分」2名と遭遇しており、それぞれ自分と全く異なる人生を歩んでいる事から、自分というパーソナリティを客観視する意味合いもあって深く付き合うようになりました。二人とも彼女よりかなり体格が良い事もあり、「第1お姉さま」「第2お姉さま」として付き合っています。

【性能】

この4人の中では最も弱く、標準的な100cpキャラクターです。ただしウィザード種族で、しかもマンチキン気味に作成してあるので、この段階でも十分な戦力になるはずです。

戦闘では、瞬間発動可能なほど熟練した《誘眠》と、近接での護身用の《音噴射》で戦います。また、《矢よけ》の呪文をノーコストで維持できることから、自分だけでなくパーティー全体にこの呪文をかけて維持する事で、対ミサイル防衛ユニットとして活躍できます。150cpや200cpのキャラクターに混じっていても十分な戦力になれるでしょう。

|

【基本設定】

【基本設定】

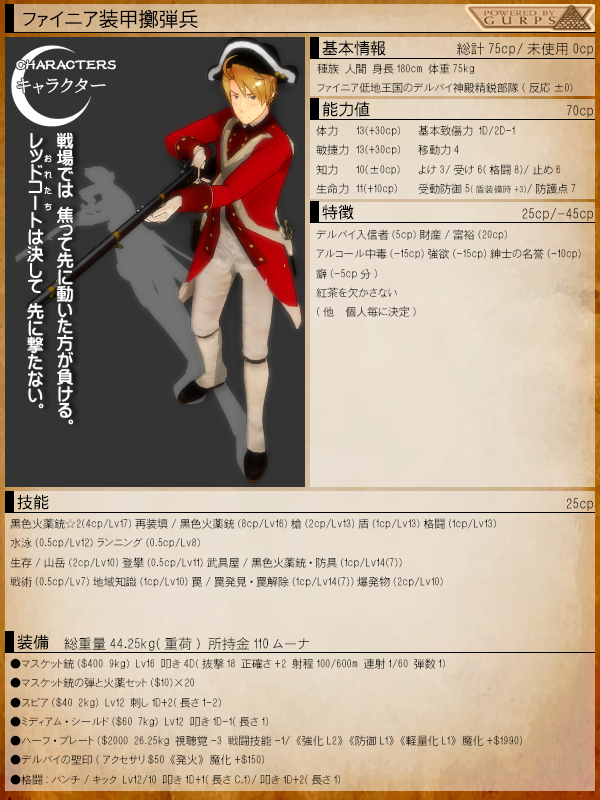

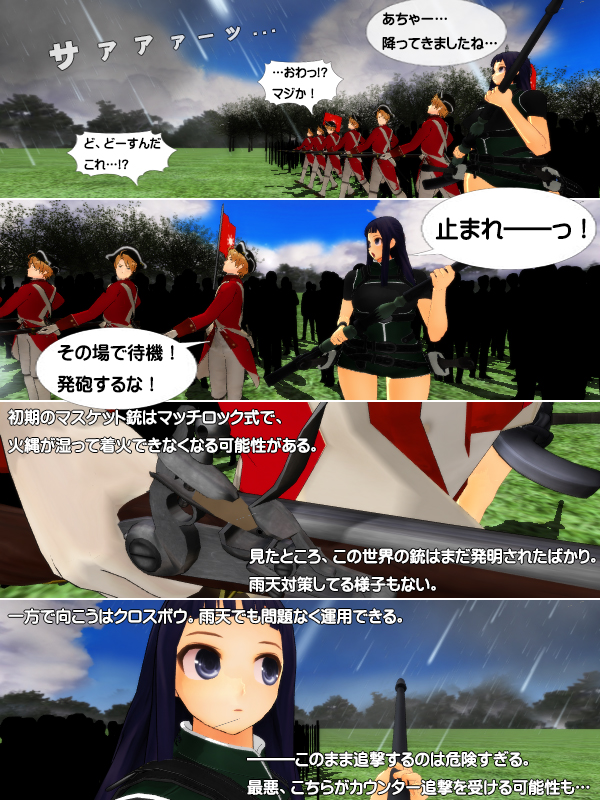

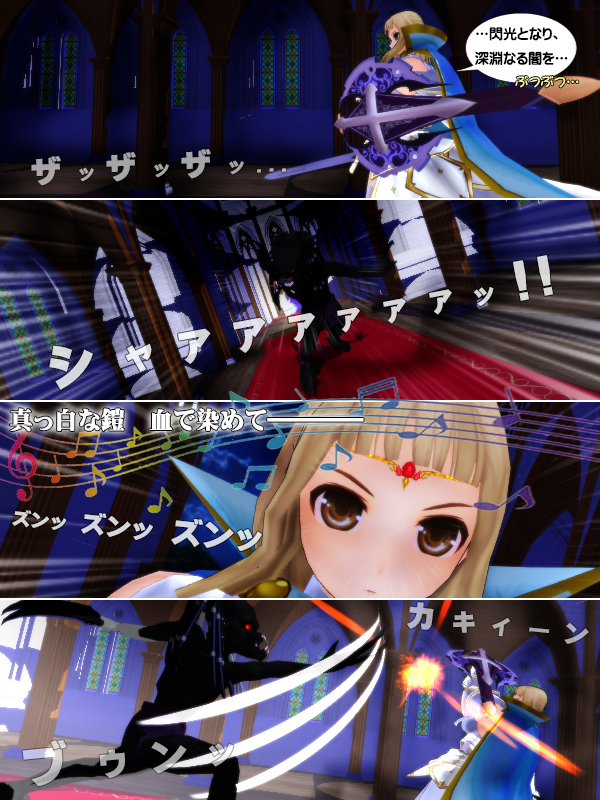

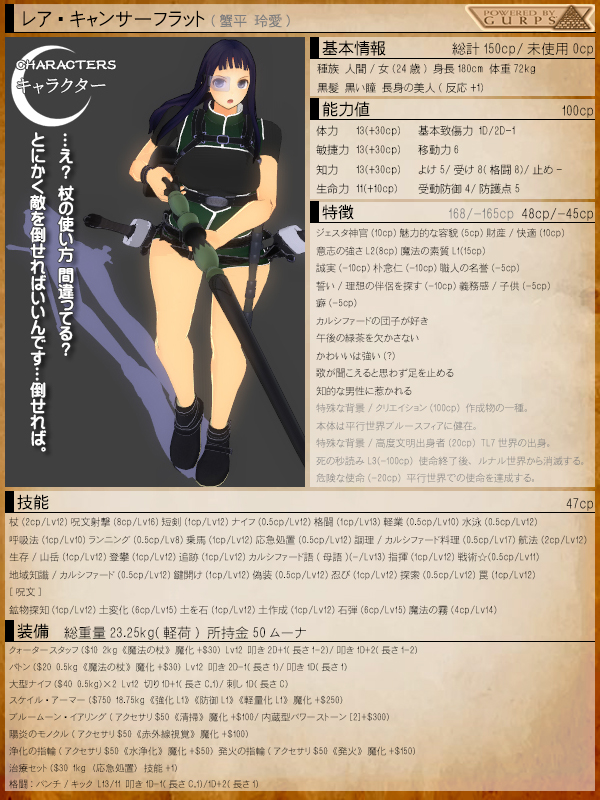

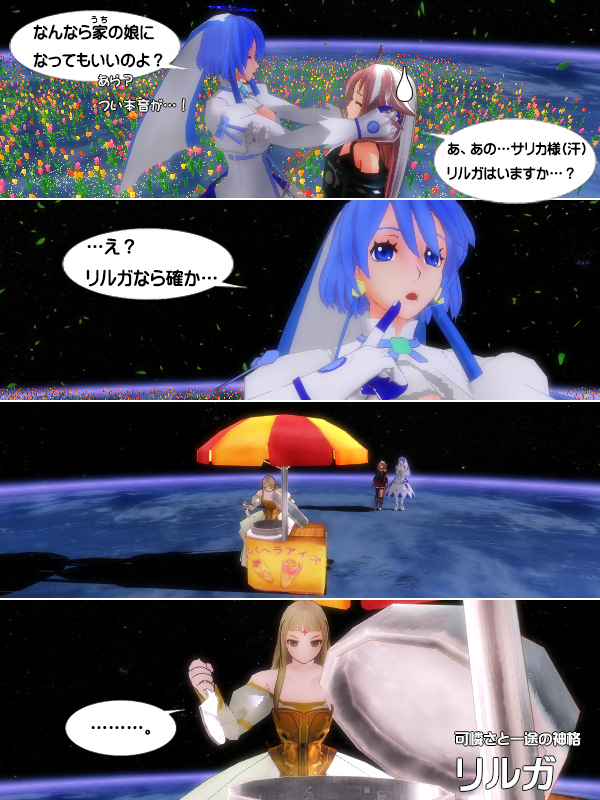

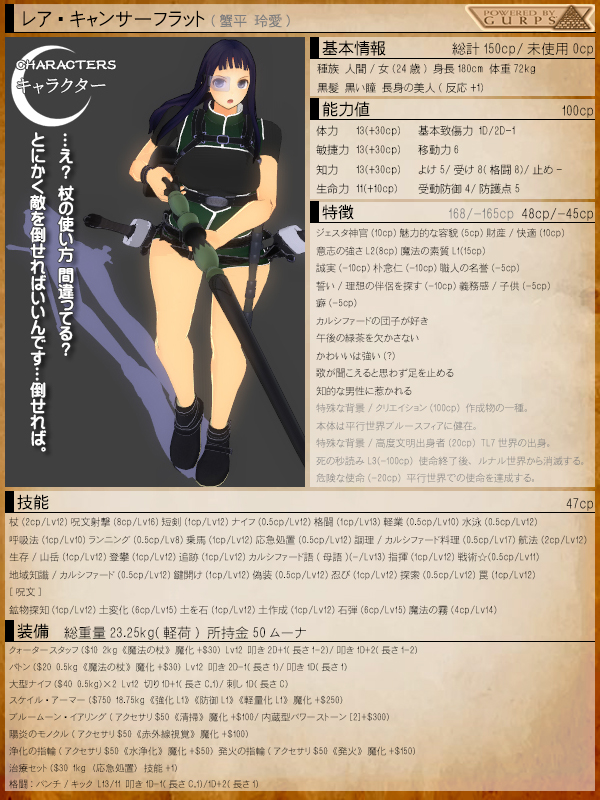

ルナル世界からはかなり遠い量子レベルに存在する歴史平行世界「ブルー・スフィア」の住人で、現地では国家所属の軍人として生活している女性兵士です。出身世界での本名は「蟹平 玲愛(かにひら れあ)」ですが、ルナル世界でも「レア」と名乗っています。

レア様から見ると「空間平行世界」の人物ですが、似ているのは顔とお堅い性格くらいのもので、立ち振る舞いや体格などはかなり違っています。詳細はレア様と同じ「第13節 銃と魔法」にありますが、あるきっかけでルナル世界専用のボディも(作成物ではありますが)別途で持っており、当レポートではこちらの体(第17節 地形利用)で参戦します(→こちら)。

彼女は、出身世界ではあまり家庭事情に恵まれなかったらしく、貴族令嬢属性を持つレア様シリーズとしてはあまり適正のない職業軍人の道を選びました。軍人ゆえに現実主義で非科学的な事は相手にしない彼女ですが、一方でボーカロイドのミュージックCDを集めていたりと、それとなく空想世界にも興味を示していました。

「ブルー・スフィア」では、神ではなくボーカロイドという架空創作キャラクターとしてこっそり自分の曲を世に出していたイアですが、熱心に自分の曲のメディアを買い集め、ネット上で拡散している彼女の事をよく目にかけ、運勢付与などの支援をしていました。そして、イアには分かっていました―――実際の彼女は現実主義者とは程遠く、「亡くなった父親と同じ環境に身を置けば、いつか父親に会えるかも…」という、オカルトみたいな事が現実で起こるのを無意識に願っているロマンチストである事を。

無論、常識的に考えればそのような事が起こるはずもなく、いつしか冷酷な現実に押し潰され、出会いもないまま子孫を残せず人生を終えていた事でしょう。その未来を哀れに思ったイアは、彼女の精神をクリエイション(作成物)の形でルナル世界まで飛ばし、魔法使いレア様という自身の平行存在に引き合わせて「見えている事象だけが真実ではない」事を教えました(「運命」などといった都合の良いものは人間が勝手に妄想した産物であり、「選択」しないと未来は築けないこと。死は「終わり」ではなく「次の段階」に過ぎないので、あなたも進まねば父親に再会できないことを伝えようとしました)。

それにより、少なくとも魔法の実在と平行世界の自分の実在を知った玲愛は、人生観が完全にひっくり返るほどの衝撃を受けました。そして、救いようがないように見えていた現実を受け入れたくなくて、頑なになっていた思考や感情がだんだん融解していきました―――今は、その「治療」の最中と言えます。

彼女の出身世界では宗教の力が弱く、特に彼女が暮らす国では信仰に対してあまりよいイメージが持たれていません(国民の多くは「科学」を宗教のように崇めており、自分たちは無神論者だと信じています)。

そして彼女自身も、神の存在については信じる・信じない以前にさっぱり興味がないため、現状では記憶操作によりイアとリルガは神ではなく「ルナル世界の高位の魔術師」という認識にされています(まぁ完全に間違いというわけでもない)―――もっとも、イアが間近でどう見ても人間が扱える範疇を超える魔術を連発しているため、さすがに「実は人間ではないのでは…?」と薄々感付いてはいるようですが。

なお、レア様が平行存在(自分自身)である事は認識していますが、一緒に冒険する時は便宜上「妹」という事にしています。リルガに関しては「どこかの危ない軍事政権のボスの娘(まぁ間違ってはいない(笑))で、箱入り娘状態で育った女魔術師」だと思っており、自身の平行存在だとは気づいていないようです。

【性能】

出身世界ではTL7の火器を操るメディック(衛生兵)なので、ルナルでは連射火器の代わりに《石弾》の呪文を杖先から放つレンジャーとして再現されています。一方、医療能力に関しては〈応急処置〉レベルにまで下げられています(元世界の職場でも、平和すぎて応急処置レベルの事しかしてません)。

医療技術のレベルダウンの代わりというわけか、陣地構築のための塹壕構築関連の技術が《土変化》や《魔法の霧》といった呪文の形で再現されており、元世界では到底不可能な速度で陣地を構築してしまいます(しかも一人で)。

|

【基本設定】

【基本設定】

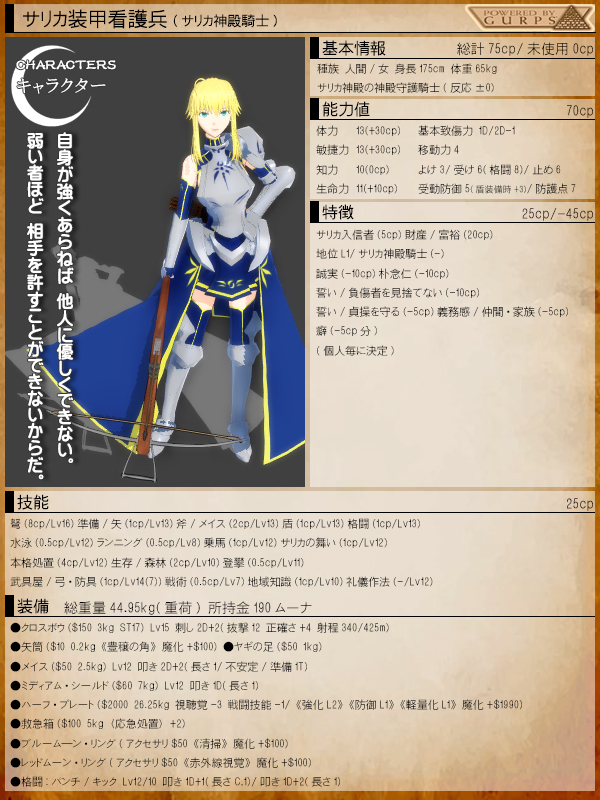

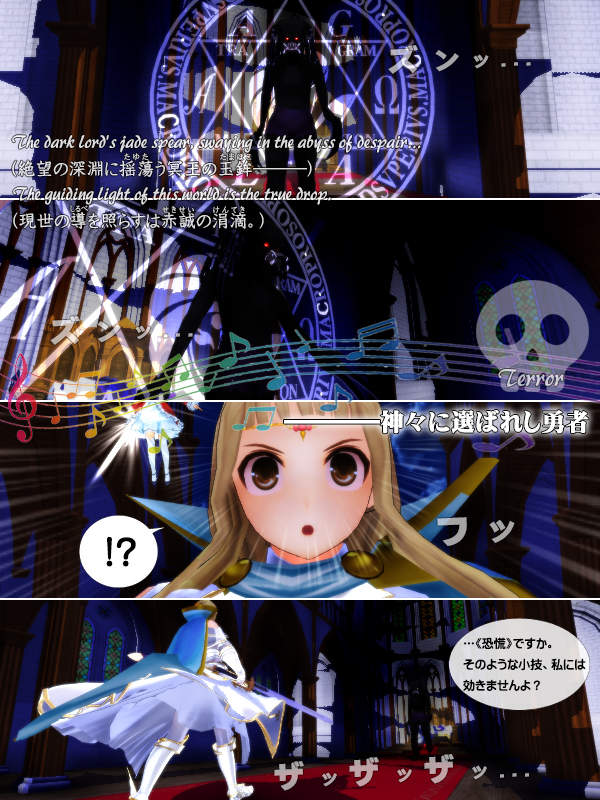

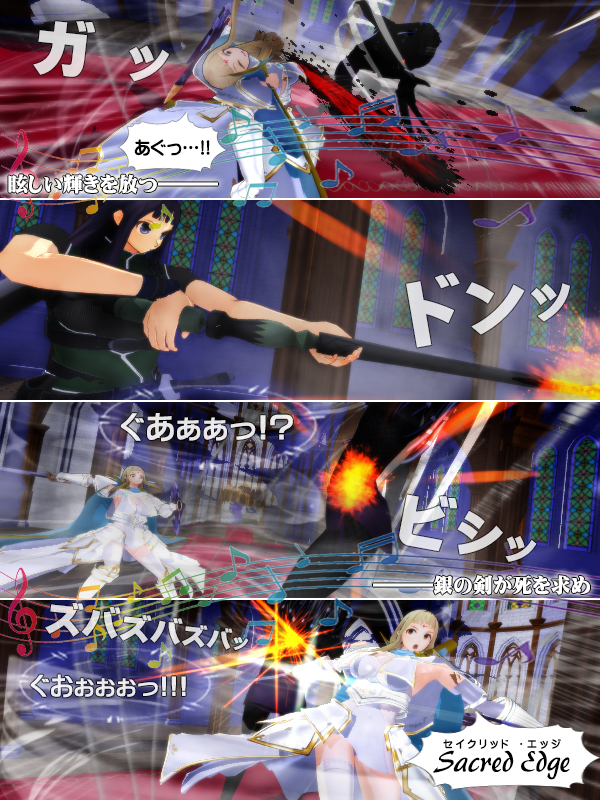

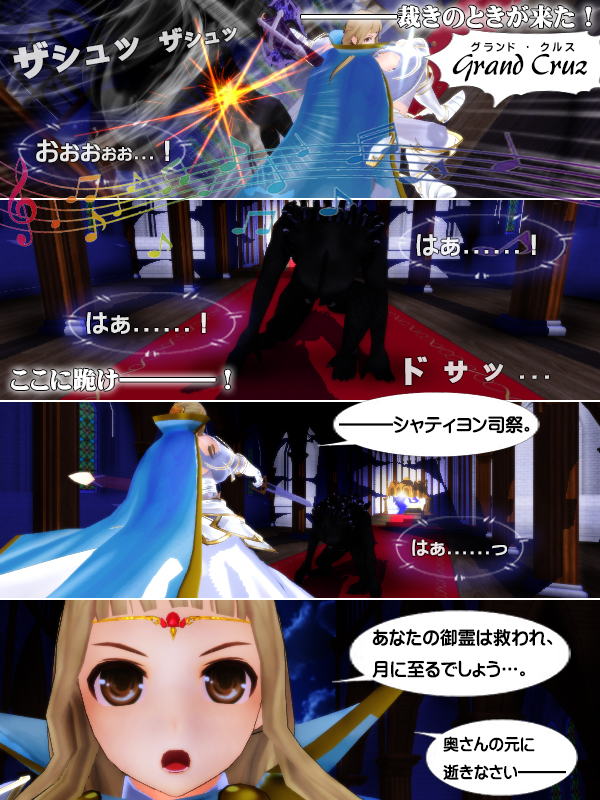

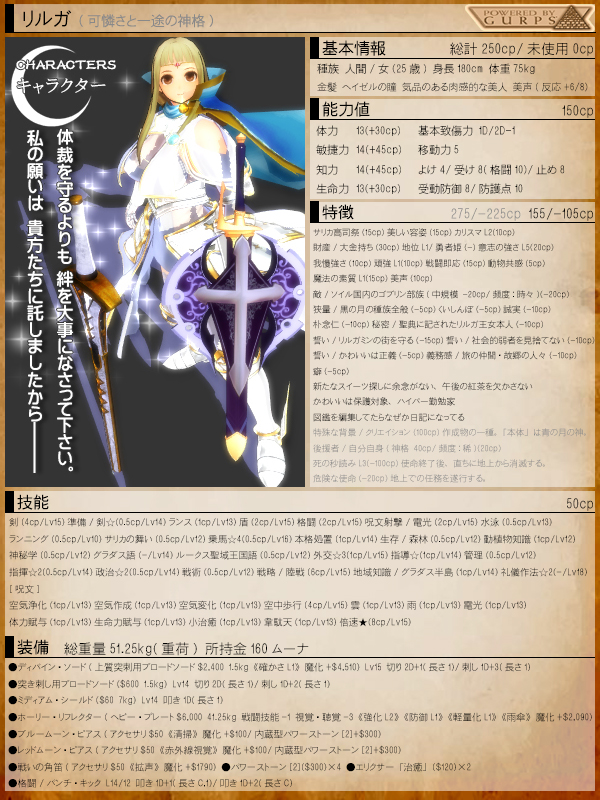

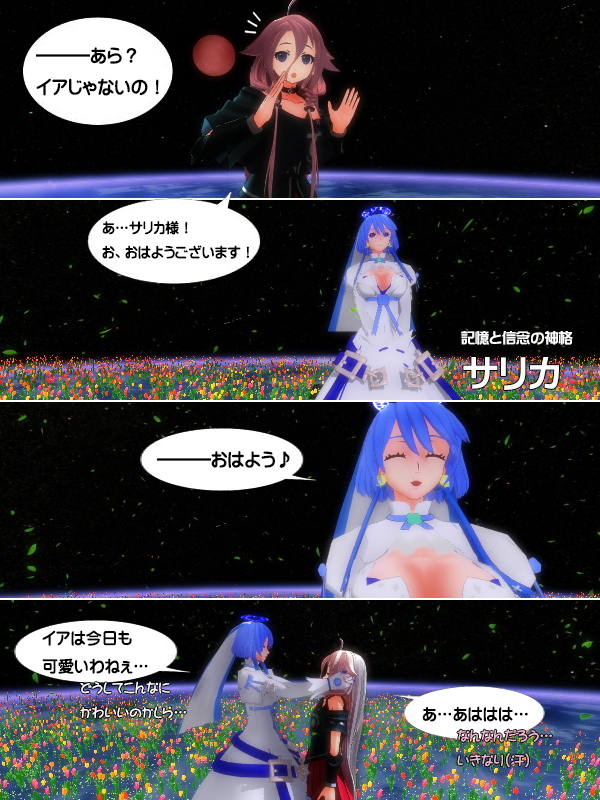

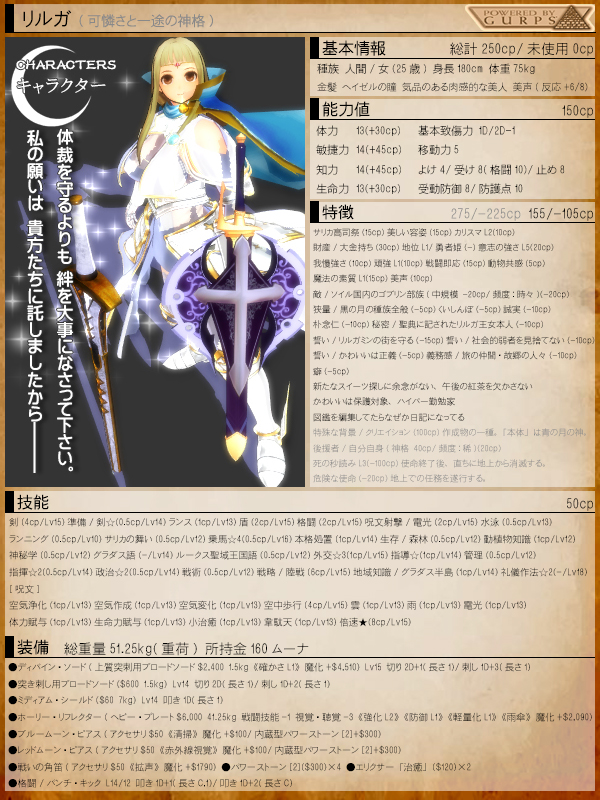

双月歴100年頃(今から約1000年前)、現ソイル選王国の古都カシナートの「帝国」の第一王女だった女傑です。レア様から見ると「過去」方向の「時間平行世界」の人物で、当然ながらとっくの昔に亡くなった故人ですが、死後に生前の功績を認められてサリカ神の下位従属神の一人として青の月に仕えており、現在も神格として存在しています。

なお、ルナルにおけるレア様シリーズの始祖とも呼べる存在が彼女です。彼女が地上で活動していた当時は〈悪魔〉戦争直後で「力が正義」の風潮が強かったためか、彼女自身もかなり体格が良く、戦士としての訓練も積んでおり、姫自身が将校として軍勢を率いて戦うという男顔負けの女傑でした。

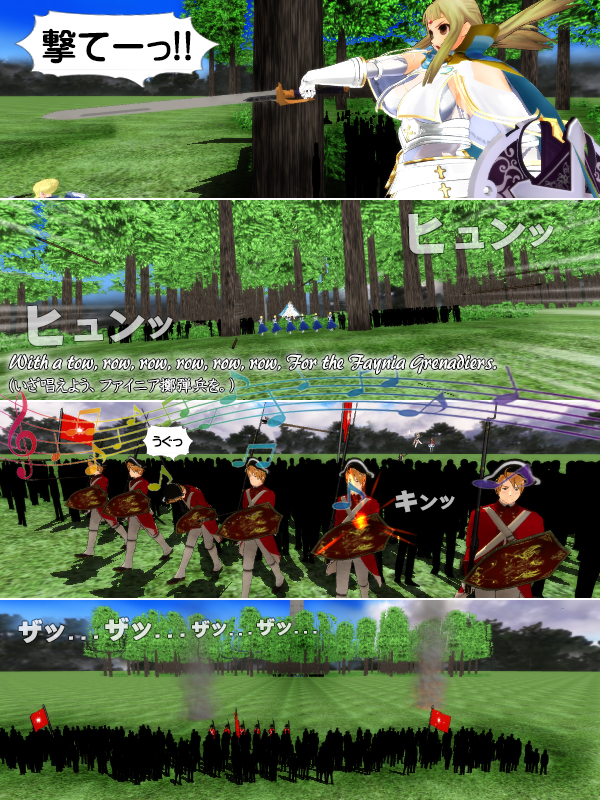

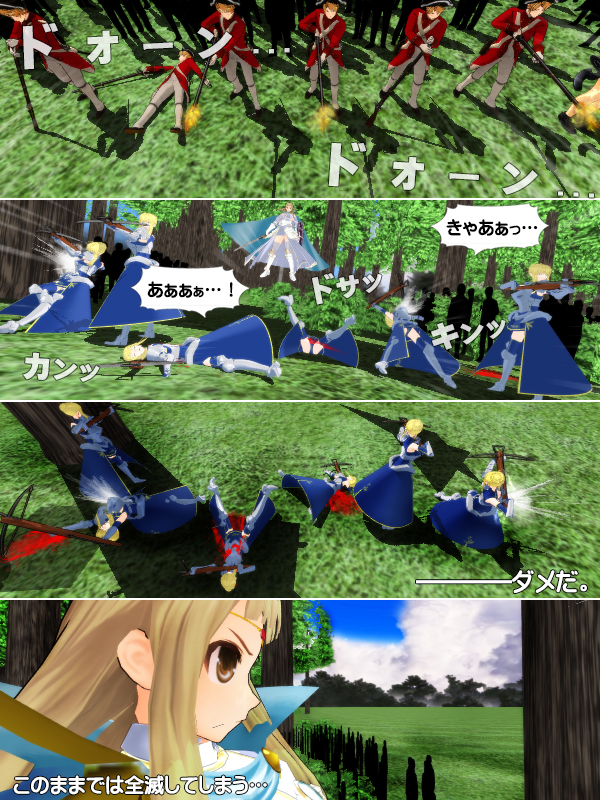

彼女の生前の詳細は「第16節 大規模戦闘ルール」にあります(→こちら)。

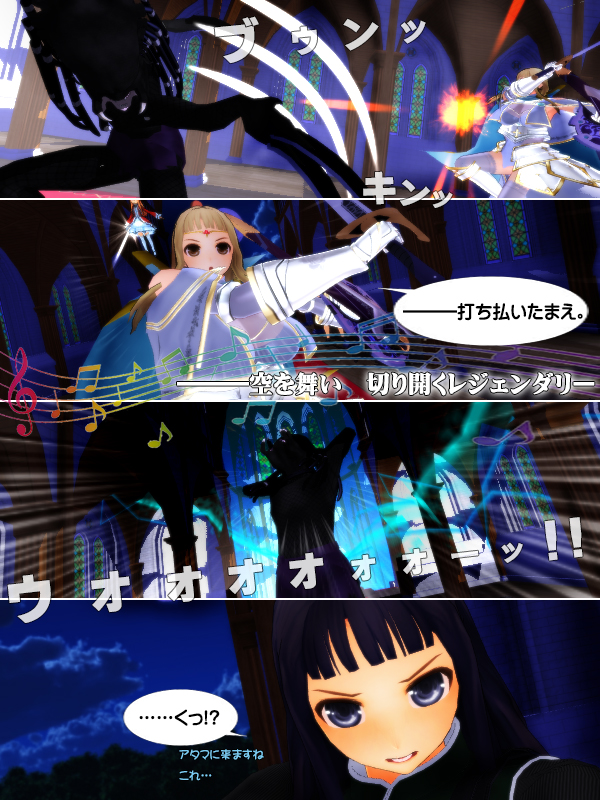

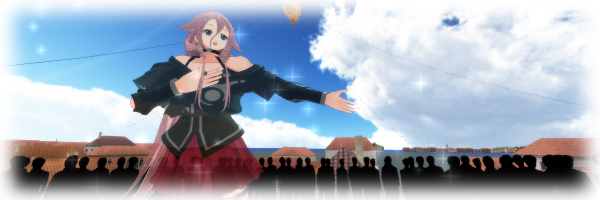

今回は「サリカ神殿騎士」という形で登場しており、「黒の月の種族を駆逐するため、拠点を持たずに討伐に明け暮れている勇者」という設定になっています。あまり強すぎると「旋律呪文の試験運用」という本来の目的から外れるため、最低限の能力に抑えています…といっても、カリスマ性やら容貌やら美声とかが生前のデータのままなので、超目立っているという話もあるのですが。しかし当人は「一般庶民」の経験が全くないため、何をどうすれば自分にとっての「普通の人」なのかがイメージが浮かばないようです―――これに関しては、同僚のイアも諦めています。

なお、生前の彼女は死に行くその瞬間まで国に縛られていたため、自由な立場の冒険者という生き方にずっと憧れていた事から、今回それがかないそうなので、かなり乗り気のようです。今は貴族ではないので「勇者姫」を名乗り、冒険者だと自称しています(「姫騎士」とかと同じノリ)。

ちなみに普段の彼女は、双月歴1095年現在においても故郷のリルガミンの街を中心にソイル領内に化身を飛ばし、一般庶民を中心にこっそり助けて回っているようです(いわゆる「地方神」として活動中)。ソイルの街の路地裏で、場違いなドレス姿の美しい姫君の姿を見かけたら…それは、誰かの世話を焼いてる最中の彼女なのかもしれません。

【性能】

どこぞの別世界の「勇者姫」よろしく、白兵戦とギガデイン 《電光》で戦う魔法戦士として設計されています。特にプレート装甲が固く、パーティーの盾として活躍できます。他にも《倍速》や《空中歩行》、《小治癒》といった小技も使え、一般的なファンタジー世界におけるパラディンやロードに近い設計となっています。

なお化身のデータは、地上にいた頃のデータに能力追加しただけなので、第一王女としての外交官や軍司令官の能力もそのまま残っています(「もし自分が死なずに成長して冒険者になっていたら…こうなってるといいですぅ♪」という彼女の願望ベースで構築されてます)。冒険者がそのような技能を使う機会はちょっと想定しにくいですが、外交能力に関してはクエスト受注や諍いの仲介の場面などで活用できるでしょう。

|

【基本設定】

【基本設定】

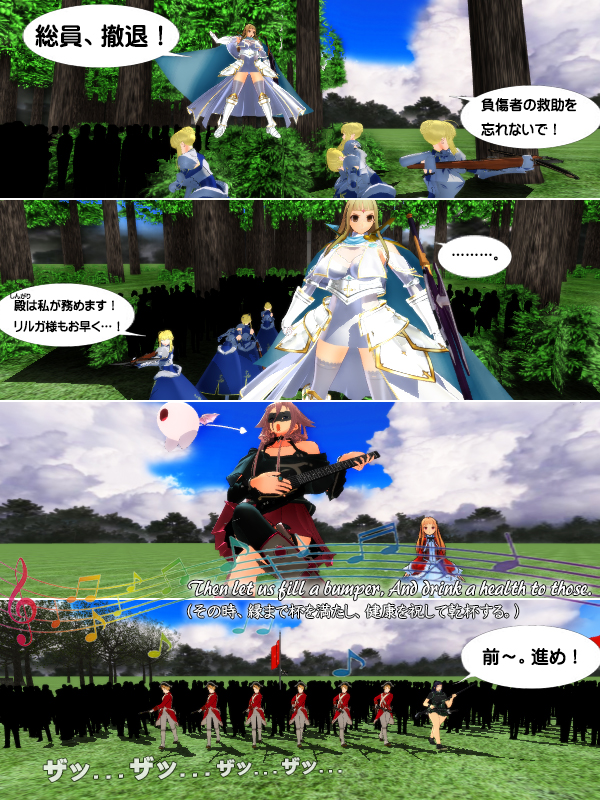

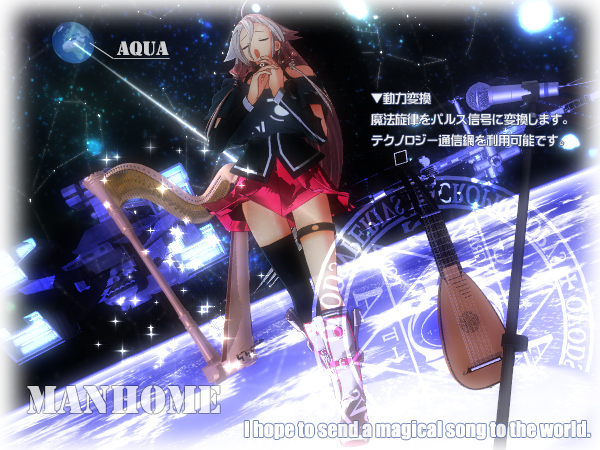

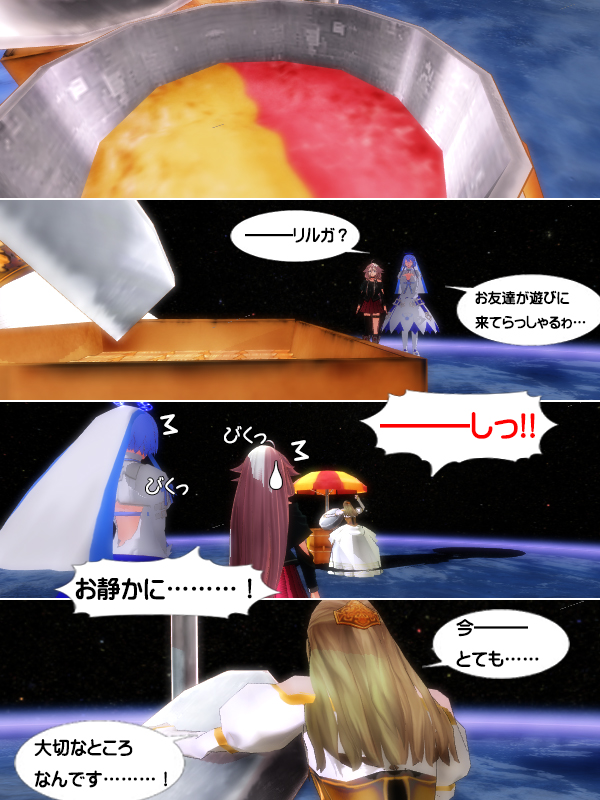

蟹平玲愛の所属世界「ブルー・スフィア」と同じ量子レベルに存在している歴史平行世界「ARIA ON THE PLANETES」出身の精霊です。詳細はレポート本文を見てもらうとして、成り行きではありますが「レアさまーず」結成のきっかけになった人物と言えます。

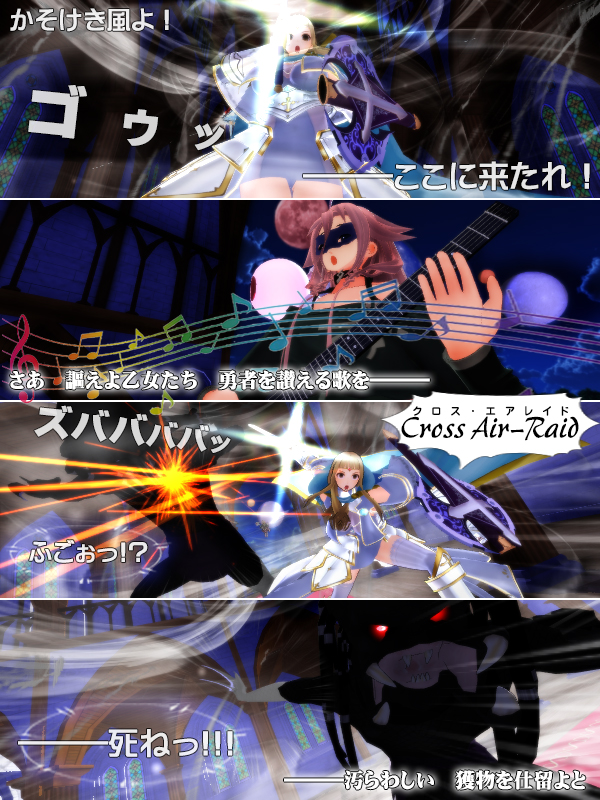

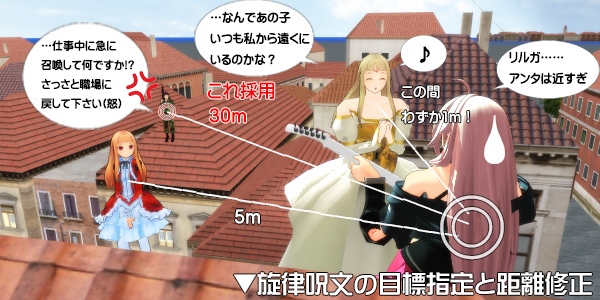

今回は「歌姫」の実地試験ということで、仮面をかぶって「スウィート」(あまくち)と名乗る謎の女オルガン奏者に変装しています…といっても、仮面を外せば「ただのイアたん」ですが。

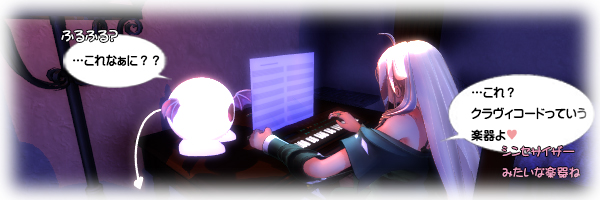

謎のペット的存在として、野生の風の元素獣フルフルを連れています。フルフルは《沈黙障壁》と同じ効果を持つ咆哮を上げ、しかも防音壁をノーコストで維持し続けられるため、他人の迷惑にならないように障壁の中でオルガンの練習をするのにぴったりの能力を持っています。スウィート(あまくち)はいつもフルフルに楽譜を交換してもらいながら、パイプオルガンの練習にいそしんでいます。

性格的には、ルナルに訪れる以前のイア自身をモチーフにしており、かつての「内気」で人前でしゃべるのが苦手な性格だった時代の自分を再現しています。彼女は常に仮面をかぶり、素顔を見せないようにして主にリャノ神殿のパイプオルガンの演奏会を披露しています(歌姫のクセに歌いません(笑))。「内気」なので歌わないのはもちろんのこと、演奏会開始前と終了時に一言コメントするのみなので、その正体は謎めいています。

一応、グラダス半島内限定で旅をしており、行方不明になった恋人探しをしているようです。その恋人は「M.C.」と名乗り(何の略かは不明)、彼女の幼少期の記憶を知っているそうなのですが…と、色々と冒険ネタにできそうな凝った設定を持たせています。

【性能】

旋律系呪文特化の魔術師で、レアさまーずという護衛に守られながら、自分は旋律系呪文に専念するタイプですが、近接時の護身用として《音噴射》の呪文で「音波の剣」を作り出し、ジェダイの騎士みたいな「●イトセーバーバトル」をする事も一応可能です。

なお、ペットとして引き連れている風の元素獣フルフルですが、当サイトのオリジナル・モンスターです。データを以下に載せておきます。

■フルフル

体力:8 敏捷力:13 知力:8 生命力:13

速度/よけ:2(空中3)/7 受動防御/防護点:1/1

体重:20kg 大きさ:1へクス未満

攻撃:噛みつき/技能レベル13=切り/1D-3(長さC,1)

特殊能力:帯電、沈黙の咆哮、はりつき(本文参照)

体毛がなく真っ白なゴム状の皮膚を持ち、目も耳もないボールのような形状の風の元素獣です。一応、足らしき部位と小さな翼が生えており、細い尻尾が伸びています。手はありませんが、尻尾を人間の手のように自由に動かせ、道具を使ったりもできます。全長は尻尾も含めて50~70cmほどです。

一見すると「のっぺらぼう」のような見た目ですが、痕跡器官として目がわずかに残っており、周囲の明暗程度であれば感知可能なようです。また音も聞こえており、性能は人間と同程度です。視力はほとんど機能していないため、《閃光》などの視覚妨害系の攻撃は利きません。また、周囲の地形を捕えるための主要感覚器官は嗅覚であり、匂いで周囲の地形や物体の形状を把握しています(モグラに近い構造です)。

背中の小さな翼ですが、空力学的には働いておらず、浮遊の魔力で浮かんでいます。この飛行能力は風の影響はあまり受けないようで、悪天候下でも風に逆らって飛行する事も可能です。また、魔力飛行能力とは別に壁や天井に張り付く能力を有しており、休憩する時はコウモリのように天井にぶら下がっています。

フルフルはしばしば物質界に野生の状態で定住しており、風がなく気温が低く暗い洞窟内部に生息しています。小動物に噛みついて体液を吸い上げたり、果物の汁をすすったり果肉を食べたりとコウモリに似た生態を持ちます。人間の料理も普通に食べたりするようです。

フルフルは時々、不思議な性質を持つ咆哮を上げます。この咆哮は、フルフルの周囲3へクスに《雷》と《沈黙障壁》の効果を同時に発生させます。近場(3へクス以内)にいたものは、フルフルの咆哮で《雷》の呪文と同じ影響を受けますが(フルフル自身はなぜか全く効果を受け付けません)、一方で障壁の外は静まり返り、咆哮は全く聞こえません(フルフルが口を開けている光景が見えるだけ)。この咆哮は準備1秒、判定不要で発動しますが5点疲労します。

なお、フルフルは咆哮発動後、発動エリアから脱出しない限り、防音障壁を消費なしで延々と維持する事ができます。沈黙障壁内部の音は一切外に伝わらなくなるので、障壁の外の者に対して〈忍び〉技能に+3の修正を得る事ができます。フルフルはどこかに身をひそめたり、安全に休息する際にこれを使います(寝ていても途切れる事なく維持が可能です)。また、第三者(召喚者など)が障壁内部で密談を行う際にも利用されます(盗聴される心配がない)。

他にも、戦闘中に使える帯電能力を持っており、これは《電気の鎧》(グリモア)と同じ効果があります。帯電中はフルフルの噛みつきに追加ダメージ1点が発生し、逆にフルフルを攻撃した者は、その武器伝いで通電して1D-1点の電撃ダメージを受けます(防具に関しては電気攻撃として処理。金属鎧は防護点1と見なす。他の防具は普通に有効)。また、フルフルが体当たりを行った対象や、逆にフルフルに体当たりや組み付きを試みた者に対し、即座に3D-3の電撃ダメージを与えます。ただしこの大ダメージ効果が発生した場合、直ちに帯電効果は終了します。

帯電能力は準備1秒、判定不要で発動しますが6点疲労します。さらに1分間維持するごとに3点疲労します(フルフルの体力では維持できないでしょう)。

フルフルは比較的知能が高く、人間の子供程度の知性があるので意思疎通も可能です。翼人などが召喚した個体は風の元素語をしゃべる他、物質界で野生状態で育ったフルフルは、現地の地方語や大陸共通語などを話す事もあります。

性格は臆病で、少し内気な傾向にあるようです。暴力的な事は好みません。普段は自分で創り出した無音の空間でのんびり過ごす事を好みますが、一方で主に人間が奏でる美しい音色の旋律に対して強い興味を持つようで、歌や音楽に魅せられてフラフラと洞窟から出てくる事もあるようです。

なお、翼人など風の眷属が《元素獣の召喚》でフルフルを呼び出す場合、必要コストは12点となります。

|

| |

【基本設定】

【基本設定】 【基本設定】

【基本設定】 【基本設定】

【基本設定】 【基本設定】

【基本設定】