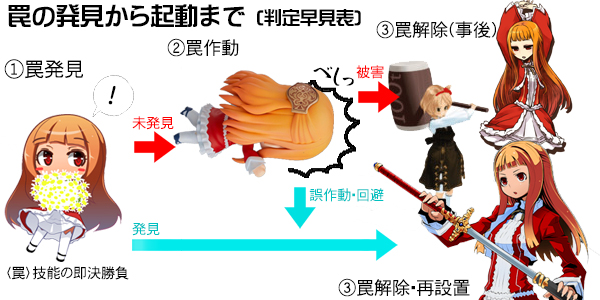

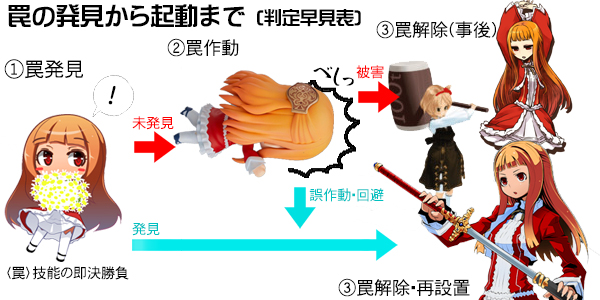

| ■〈罠〉技能のルール設定 |

とりあえず、「ベーシック」の〈罠〉技能には、軽い「さわり」程度の説明文しか載ってないので、これでは「GMが一方的に設置した罠を、PCはただ発見・解除する」だけの技能で終わってしまう。なので「PCが罠を仕掛ける」側を想定し、きっちりとルールを決める。

〈罠〉(精神/並) 技能なし値:知力-5

主に対人向けの罠を設置したり、発見して解除する技能です。なお、狩猟用の動物向けの罠は〈生存〉技能で扱います(このレポートでは軽い説明だけに留めます)。

技能判定に成功すると、仕掛けた罠がうまく起動したり、逆に罠の標的となった者は罠を起動前に発見したり、解除を行えます。また、解除できた罠を利用して再設置も行えます。各罠は罠の名称と設置者の〈罠〉技能レベルに加え、「作動・発見・解除」の3つのステータスを持っています。

(専門化について)

「罠設置」「罠発見」「罠解除」のいずれか、または2ジャンルにまたがって専門化する事ができます(専門分野の判定+5。それ以外は-1、2ジャンルの場合は-2)。野生動物などは罠にかかった際に「罠発見」に専門化して技能を習得する事で、以降は罠にかかりにくくなります。

以下、それぞれのステータスについての詳細ルールです。 |

| |

|

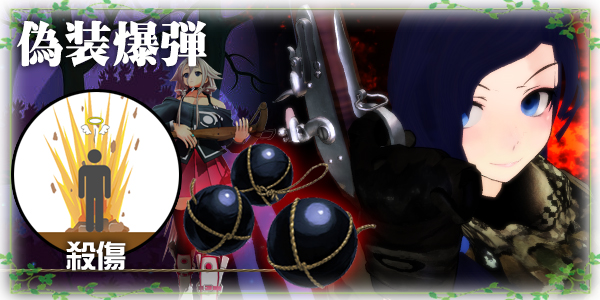

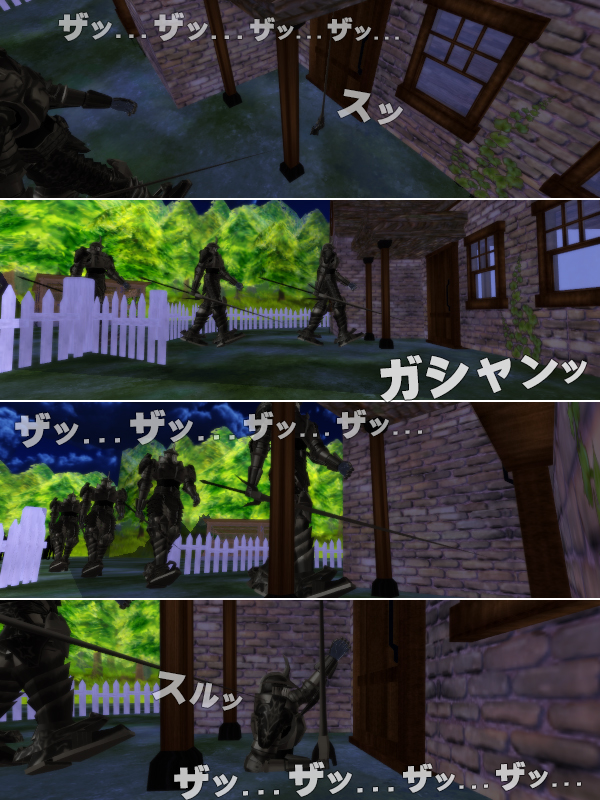

■罠設置(作動)

指定の罠を設置します。設置の段階では〈罠〉技能判定は行わず、仕掛けた罠の技能レベルだけをどこかに記録しておいて下さい。

実際の判定は、罠が作動する際に行われます。作動判定は戦闘ルールで言うところの「命中判定」に相当します。判定にかかる修正はトラップの種類に応じてほぼ決まっており、判定に成功すれば罠が作動し、犠牲者に「命中」します。これに対し、回避できるかどうかは罠ごとに決まっているので、各罠の説明を参照して下さい。

この判定で失敗した場合、起動しなかった事になり、犠牲者は罠に気づかないまま通り過ぎた事になります。罠は引き続き、そこに残り続けます。

ファンブルの場合、作動はしますが正常に動作せず、中途半端な形で停止してしまいます。これによって犠牲者が被害に遭う事はなく、さらに罠の存在が露呈してしまいます。

(故障判定)

罠の主要パーツに購入した製品ではなく、現地で調達した天然素材や、急場しのぎで作った粗悪品を用いて罠を組み上げた場合、部品の精度が低い事が原因で機械的にうまく作動しない場合があります(素材欄に「※主」の記載があるアイテムが該当。ない場合は全て現地調達品でも問題なし)。これに関しては、選択ルールである「故障値」のルールを用います(銃器などの機械式武器に適応されるルール)。

作動判定を行う際、目標値とは関係なくダイス目が故障値以上だと、自動的にファンブル扱いとなります(罠は作動しますが中途半端な形で停止します…罠が露呈する一方、犠牲者は被害を受けません)。なお、本来の目標値でも判定が失敗している場合、そもそも作動しなかった事になります(ファンブルではなく通常の失敗扱いとなり、罠は健在のままです)。

なお、ルナル世界(TL3)における故障値は「12」です。

修正:設置者の〈罠〉技能が15レベル以上だと+1。20レベル以上だと+2。

例)〈罠〉技能12レベルの罠師が、ありあわせの現地素材だけでワイヤー起動式の罠(作動+2)を作りました。作動判定の目標値は14ですが故障値は12なので、ダイス目で12~14が出たらファンブルとなり、故障して作動に失敗した上、その存在も露呈してしまいます。なお、ダイス目15~16だと通常の失敗となり(罠は起動せず、存在し続けます)、17~18でファンブルとなります。

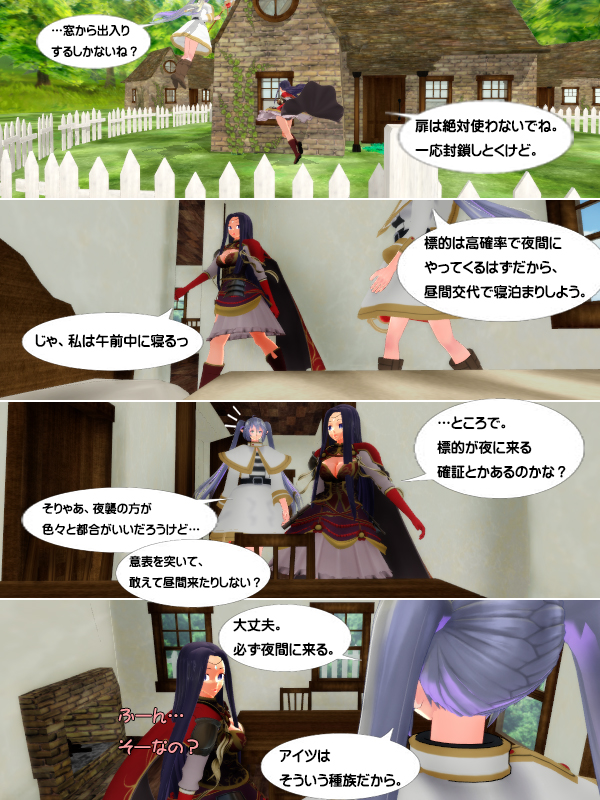

(屋外の罠)

比較的自由に動ける屋外に設置する罠の場合、犠牲者が罠のある座標を正確に通ってくれない可能性が高いため、罠が作動しない可能性も高くなります。そのため屋外で仕掛ける罠は、作動判定ペナルティがあります。

▼屋外での作動修正

通行のガイドとなる目印が何もない完全な自然地形 -5

獣道など、ある程度の「歩きやすい」ポイントがある地形 -3

〈追跡〉技能で足跡などを発見できれば、ある程度は作動しやすい場所に罠を仕掛ける目安になります(修正を-5から-3に下げる事ができます)。

このように屋外の罠は、獲物がかかりにくいデメリットがありますが、一方で罠を偽装するのに使える障害物や地形が豊富な事から、偽装し辛い罠(主にワイヤーがトリガーになっているタイプ)を積極的に使いやすいメリットもあります。また、罠をたくさん仕掛ける事で判定回数を増やす事で、命中確率をあげる方法もあります―――後片付けが大変ですが。 |

|

|

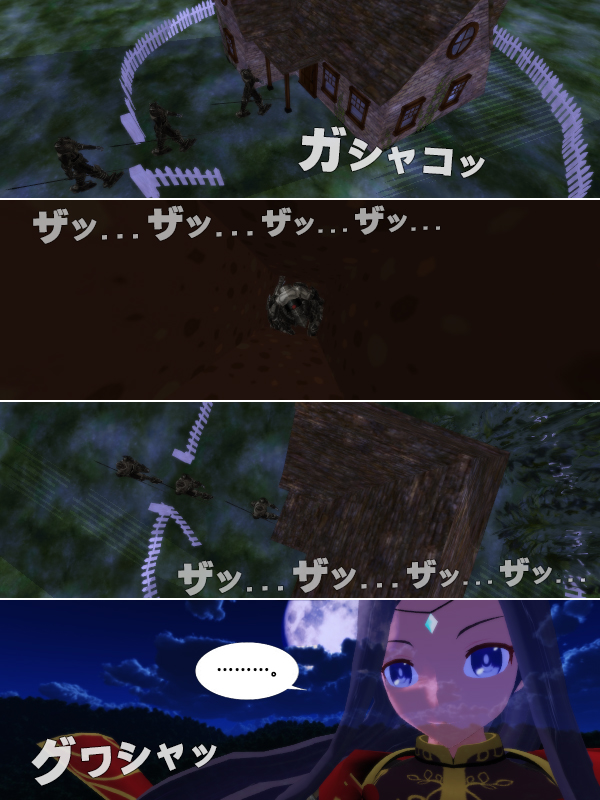

■罠発見(発見)

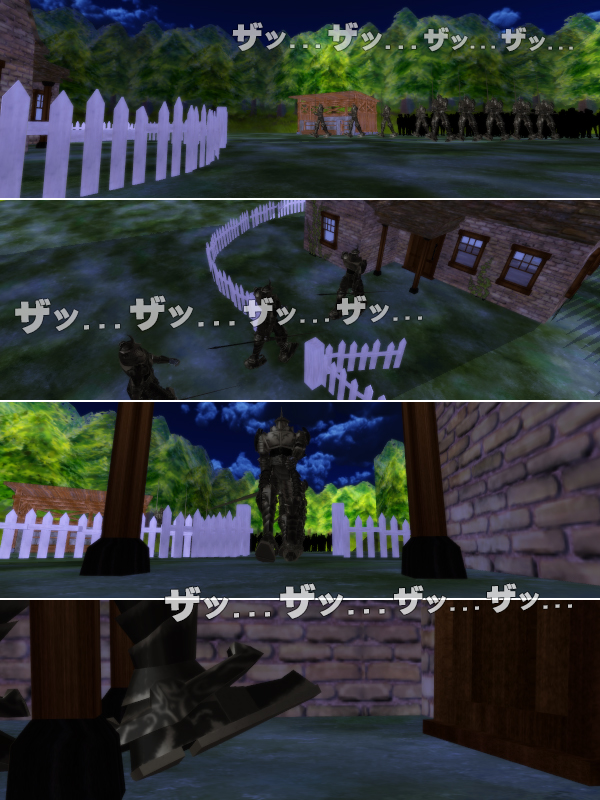

標的が罠にかかる前に罠を見つけるかどうかの判定で、上記の「罠設置」より先に発生します。設置者と罠の犠牲者が〈罠〉技能で即決勝負を行います。

即決勝負時に、以下の修正がかかります。

▼犠牲者側の修正

「鋭敏視覚」「鋭敏感覚」1レベルごとに +1

暗闇の度合いに応じて -1~-9

※動物に関しては、感覚判定の基準値14のルールがあるため、〈罠〉の技能なし値も「9」として判定できます。一度でも罠にかかって難を逃れた経験のある動物は、基準値に+4修正があります(基準値18)。「罠発見」に専門化した〈罠〉技能を学習し、罠感知の基準値が大幅に上がったと解釈して下さい。

▼設置者側の修正

視界を遮る障害物が何もない荒野、屋内の広場 -5

視界を遮る障害物が少なく開けた平原、屋内の通路 -3

罠の種類に応じて +4~-4

※「罠の種類に応じた具体的な修正値」に関しては、各罠の「発見」の修正値を適応して下さい(プラスだと発見されにくく、マイナスだと発見されやすい)。

犠牲者が即決勝負で勝利すれば、罠にかかる直前にその存在に気付き、罠の作動を回避する事ができます(不自然なトリガー構造の存在に気づきます)。なお、自分で仕掛けた罠は判定不要で発見する事ができます。 |

|

|

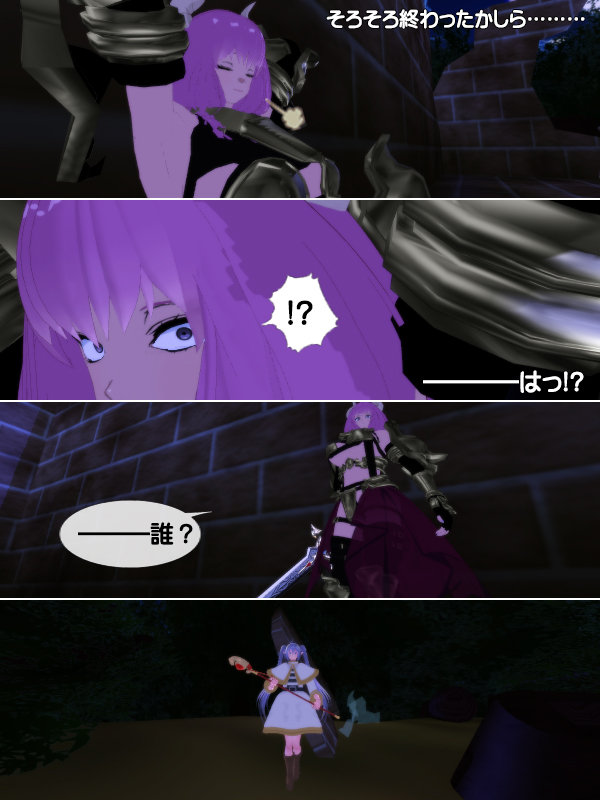

■罠解除(解除)

既に発見済みの罠を解除します。解除者が〈罠〉技能判定を行います。

「事前に罠を発見した時(事前解除)」と「すでに罠にかかってしまった後(事後解除)」では解除方法が異なり、修正値は主に「事前解除」に適応されます。一方、事後の場合は〈罠〉技能が関係しない場合が多いです(「力業」で外すため)。それぞれの罠の説明を参照して下さい。

(事前解除)

解除者が〈罠〉判定を行います。判定の修正値は、罠ごとに異なります。各罠の「解除」の項目を参照して下さい。解除にかかる時間は「罠設置」と同じです。

判定に成功すると、罠を安全に解除した上、罠に使われている素材一式を無傷の状態で入手できます。

判定に失敗した場合、罠が作動してしまい、解除者は罠にかかってしまいます。ただしこの場合、不意は打たれないので解除者は「戦闘即応」を持っているものとして扱います(回避行動が可能な罠の場合、回避しやすくなります)。

◆わざとかかる

罠を丁寧に外して解除するのではなく、単純に棒などで突っついてわざと作動させ、罠を無効化する場合は解除判定に+4の修正があり、解除時間は数秒で済みます。

ただしこの解除法の場合、罠に使われている素材は全く回収できませんし、解除の成否に関係なく罠を起動する音が発生するため、大がかりな罠の場合、仕掛けた側に作動音で気づかれる可能性があります。

また判定に失敗すると、解除者が罠にかかってしまう点は通常の解除と同じであり、相応の危険を伴います。

◆仕掛け直す

解除した上で「仕掛け直す」事も可能で、この場合、解除判定に成功した上で、今度は上記の「罠設置」を行います。これを行う場合、判定を行う前にあらかじめ「再設置する」事を宣言して下さい。

判定に成功すると、以後は対象の罠を自分が設置したものとして扱われます。解除からの再設置にかかる時間は通常の設置時間の10分の1で、再設置者の〈罠〉技能レベルが「上書き」されます。

「上書き」された罠は、元の設置者から見ると「他人が仕掛けた罠」に変更されるため、過去に自分が仕掛けた罠をチェックしに行った際、罠発見の判定からやらねばなりません。

(事後解除)

主に罠にかかった後、罠から脱出するための判定です。罠ごとにかかった後の惨状が異なるため、それぞれの罠の説明を参照して下さい。物理的、肉体的に何かせねばならない事が多く、かなりの時間を費やす事になります。

自力で解除する方法があるならまだよい方で、自力では実質脱出不可能なタイプだと、第三者の救助がなければ時間経過で衰弱して死ぬ可能性もあります。 |

|

|

|